ウズベキスタン出張記(3)~「青の都」サマルカンドと科学の歴史~

<ウズベキスタン出張記(2)~アラル海に起因する深刻な塩害問題~> の続きです。

ウズベキスタン出張記(3)では、ウズベキスタンの文化や歴史にもふれたいと思います。

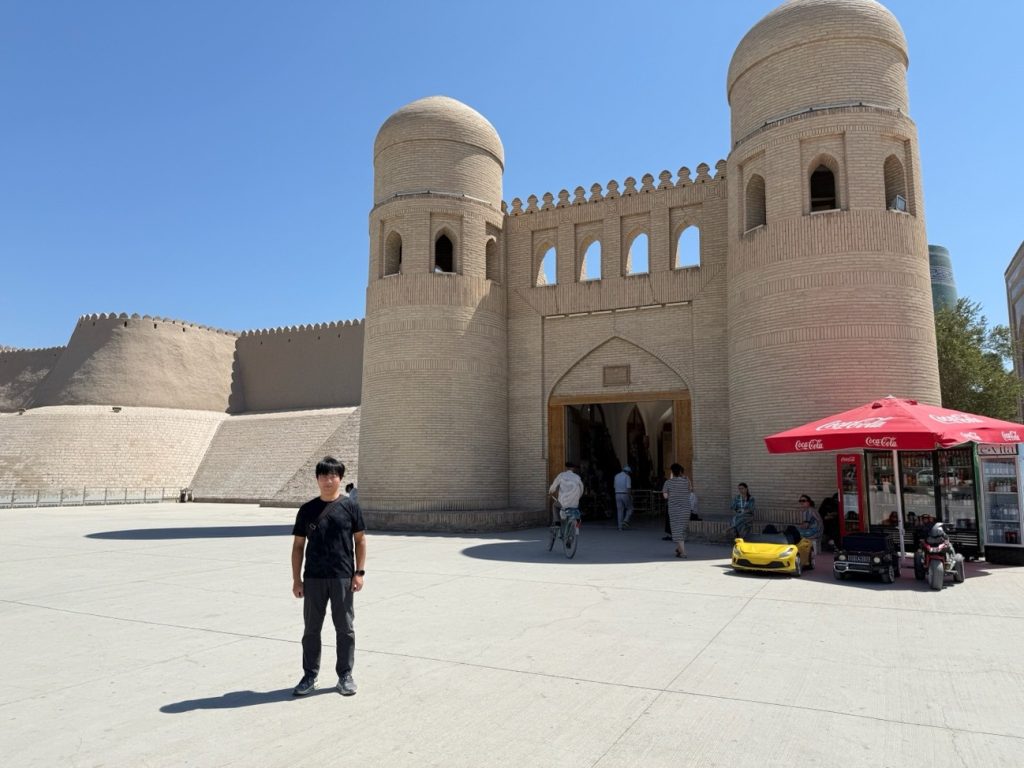

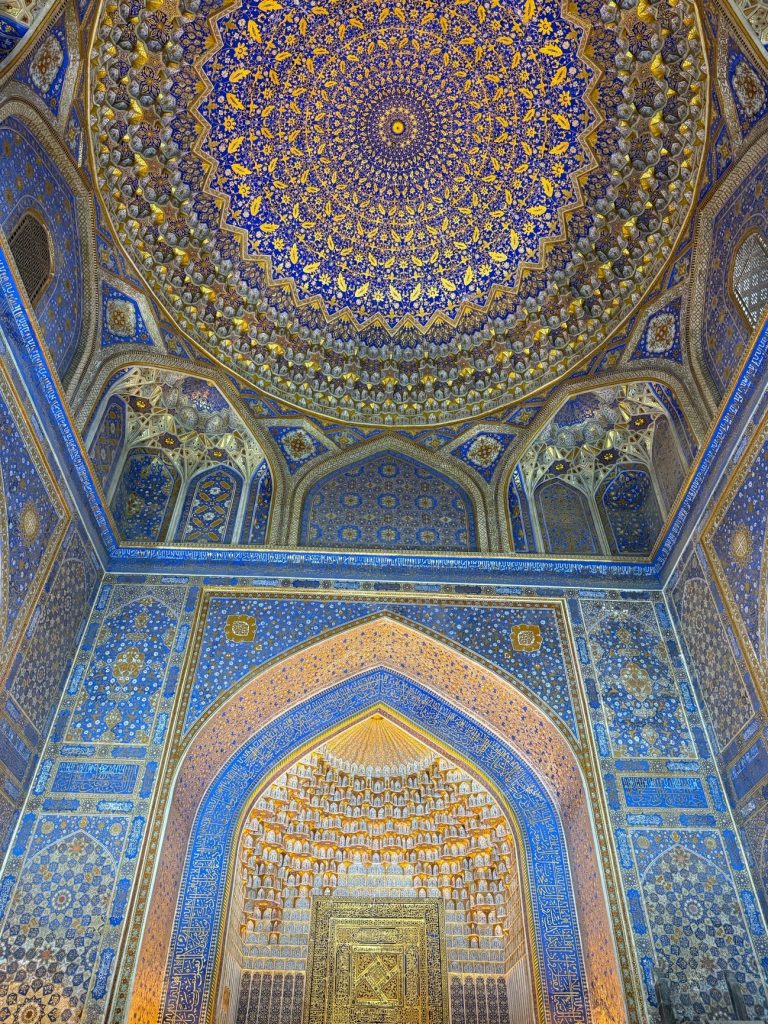

ウズベキスタンはシルクロードの重要な拠点として栄え、東西の文化が融合した美しい街並みを持つ国です。特に「青の都」と称されるサマルカンドやヒバは、鮮やかなターコイズブルーのドームや緻密なモザイク模様が描かれた壮麗なイスラム建築群で知られています。

乾燥した気候と高い標高が生み出す澄んだ青空に、これらの建築物が映える様子はまさに絶景です。

中世には、数学や天文学の分野で素晴らしい科学者を輩出しました。

例えば、15世紀の天文学者ウルグ・ベクは、サマルカンドに天文台を建設し、天体観測に尽力しました。彼は1,000以上の星の座標を記録した星表を編纂し、さらに1年の長さを現代の計算値とわずか1分しか違わない驚異的な精度で推定しました(ウルグ・ベクは1年の長さを365日6時間10分8秒と推定しました。これは、現代の計算値である365日6時間9分9.764秒とほぼ同じで、約1分の誤差しかありません)。

この成果は、当時の科学技術水準からすると信じられないほど正確なものです。

今回のウズベキスタン出張は、名古屋大学ウズベキスタン事務所長のエルドルさんの多大なご尽力のおかげで、非常に実りの多いものとなりました。関係各所と密度の濃い議論を交わし、貴重な現地視察も行うことができました。この場をお借りして心より感謝申し上げます。

また、農業大臣から共同プロジェクトの承認を得られたことは、この国の課題解決に向けた取り組みを進める上での大きな一歩となります。

ウズベキスタンの人々は穏やかで、最後まで相手の話を聞くという姿勢を持っています。街はとても清潔で、人々の落ち着いた雰囲気と相まって、大変心地よく感じました。このような文化は、言語の文法が影響しているのかもしれません。

日本語もウズベク語も動詞が文の最後にくるため、最後まで話を聞かなければ相手の意図を正確に理解できません。この文法構造が、互いの話を最後まで聞く文化を育んだと私なりに解釈しています。

また、現地では日本に対して非常に友好的な方が多いと感じました。これには歴史的な背景があります。

第二次世界大戦後、シベリア抑留の後にウズベキスタンに送られた日本人捕虜たちが、数々の建設事業に携わりました。特に有名なのが、オペラやバレエの上演が行われるアリシェル・ナヴォイ劇場です。1966年にタシケントを襲った大地震で多くの建物が倒壊する中、この劇場をはじめとする日本人が建設した建物は倒壊しなかったそうです。この出来事を通じて、日本人の高い技術力と勤勉さが現地の人々の間で語り継がれており、今でも尊敬を集めています。

ウズベキスタン政府は科学技術への関心が高く、科学の力で国の問題を解決し、より豊かな社会を築こうという強い向上心を感じました。

今回の出張を通じて、ウズベキスタンが中央アジアの中心国として今後ますます発展していくことを肌で感じた一方で、現地視察ではこの国が抱える農業の課題も目の当たりにしました。

今回の共同プロジェクトを必ず成功させ、日本の科学技術をもって国際社会に貢献していきたいと考えています。

ウズベキスタン出張記 完